Mai come oggi l’adagio «una risata vi seppellirà» potrebbe risultare azzeccato, salvo il fatto che l’accezione con cui era stato concepito si è completamente ribaltata.

È infatti la risata, o meglio il ghigno beffardo, di Joker quella che rischia di seppellirci e non solo metaforicamente. Almeno così pare pensarla Guido Vitiello che ha appena dato alle stampe per Gramma Feltrinelli “Joker scatenato. Il lato oscuro della comicità”, in cui partendo dal personaggio dei fumetti DC poi trasposto in quasi tutti i capitoli della saga cinematografica di Batman, ci mostra come il giullare cattivo abbia preso il potere nelle nostre società.

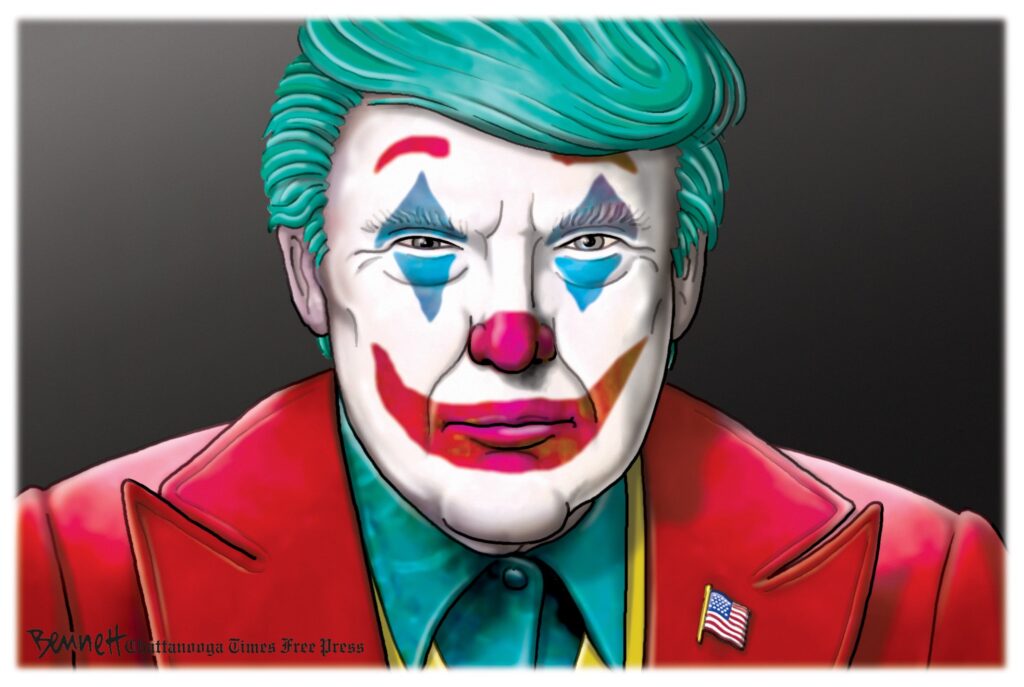

Certo il primo Joker che ci salta in mente nelle cronache quotidiane è il Trump che già nel suo primo mandato aveva mostrato tratti di somiglianza col cattivo dai capelli verdi e che oggi quasi ad ogni tweed dispiega tratti da Jocker e che non si stupirebbe se si presentasse vestito di viola scuro.

Intanto come nota Vitiello Joker non ride, usa la risata per uccidere certo, ma lui di per sé al massimo ghigna e il suo perenne sorriso è un taglio o autoinflitto o frutto di sevizie o operazioni finite male a seconda delle leggende sulle origini del Joker stesso. Anche Trump non ride mai se ci fate caso, ghigna, al più sorride ma non lo si vede mai ridere di gusto.

Tuttavia quello di Vitiello non è un libro su Trump, anzi. È un libro che, come ci ha ben abituato l’autore, mette insieme fili invisibili, spaziando dai fumetti, al cinema, dall’antropologia alla letteratura e al teatro. Vitiello ripercorre le origini del Joker e degli archetipi che hanno prodotto il personaggio dei fumetti cercandone radici nel cinema espressionista tedesco a sua volta debitore diretto di Victor Hugo. Collega la stand up comedian con i giullari di corte soprattutto del mondo anglosassone, con le ricerche etnografiche e antropologiche sul riso e il suo collegamento con il mostrare i denti.

Il Joker raccontato nel libro ha assunto sempre più, soprattutto nelle incarnazioni cinematografiche nei Batman di Nolan o nel film a lui dedicato di Todd Phillips, la figura di un miscuglio tra il comico senza successo e il terrorista nichilista divenendo l’incarnazione perfetta tra comicità e distruzione.

Il passaggio dalla fiction alla realtà si realizza facendo diventare la comicità un’arma (talvolta viene da pensare la principale arma) nella lotta politica delle nostre democrazie. Sempre più spesso leader, populisti o no, di destra e di sinistra, adottano stili da comici, utilizzano la battuta, lo scherno come atto politico, con l’efficacia di un decreto esecutivo. Il confine tra motto di spirito e insulto si assottiglia, sulla falsa riga della comicità caustica dei migliori stand up comedian. Il risultato per citare Vitiello stesso è l’«apoteosi odierna, in cui il Re e il Buffone si divertono a cambiarsi di posto, affollando il pianeta di presidenti che si comportano da clown e clown che si candidano a presidenti». E vengono eletti, aggiungiamo noi.

Il tempo dei Joker, il tempo in cui viviamo, è dunque il tempo in cui il Carnevale è morto, o meglio in cui la morte rituale del Carnevale, attraverso la Quaresima non presuppone una rinascita l’anno successivo. Il Carnevale e la Quaresima si confondono non trovando soluzione di continuità, la funzione catartica del rovesciamento del senso viene meno con la morte degli Dei. La secolarizzazione comporta questo prezzo, sembra ammonirci Joker.

Vitiello poi si spinge anche a trovare un’origine istintiva del legame tra riso e aggressività, suggerendo come la risata possa avere origini in comportamenti aggressivi, come mostrare i denti, e come questo aspetto sia stato rimosso nella nostra società ossessionata dal divertimento e dissezionata dalla rete e dai social network, dove la risata decontestualizzata e isolata torna a spaventare come il clown malvagio di It.

Non spaventi però l’erudizione e la molteplicità di fonti che l’autore mette a disposizione anche in una bibliografia amplissima ma posta in forma di suggerimento e riflessione, perché Vitiello come sempre è capace e agile, discorsivo e mai saccente.

In sintesi quello di Vitiello è uno scorcio, il sorriso del Gatto del Cheshire, per rimanere ad uno dei punti affrontato nel libro, che illumina il nostro tempo, ci fornisce una chiave di lettura inedita e che non avremmo saputo da soli intravedere e che invece al termine della lettura ci appare quasi inevitabile.

Guido Vitiello, Joker scatenato. Il lato oscuro della comicità. Feltrinelli, 2025.

Articolo apparso su Cultura Commestibile n. 570 del 29 marzo 2025