Se cercate in rete una foto di Claudia Goldin ne troverete molte con lei in posa accanto ad uno dei suoi Golden Retriver che ha appena ricevuto un premio. Il premio che invece ha ricevuto questa professoressa americana che insegna ad Harvard è decisamente diverso e fa molto più rumore. La Reale Accademia delle Scienze di Svezia ha, infatti, lunedì scorso, deciso di attribuirle il premio Nobel per l’economia.

La motivazione scarna, che accompagna il paper di illustrazione dei meriti della vincitrice, recita così: “per aver migliorato la nostra comprensione del mercato del lavoro femminile”. Chi si è occupato in questi anni di storia dell’economia, di politiche del lavoro, di superamento delle ineguaglianze, sa che questo è solo un pezzo del contributo che Claudia Goldin ha dato alla ricerca e ai decisori politici.

Claudia Goldin ha innanzitutto cambiato il metodo di analisi dei fenomeni economici legati al mercato del lavoro applicando il metodo storico all’analisi dei dati. Lavorando sul mercato del lavoro femminile negli Stati Uniti è stata quindi in grado di rovesciare le interpretazioni fino ad allora maggiormente condivise e di proporre ricostruzioni dei fenomeni molto più accurate e corrette.

Oltre all’uso del metodo storico, la Goldin, ha effettuato un’altra rivoluzione per analizzare il lavoro femminile: ha messo al centro della ricerca, la donna.

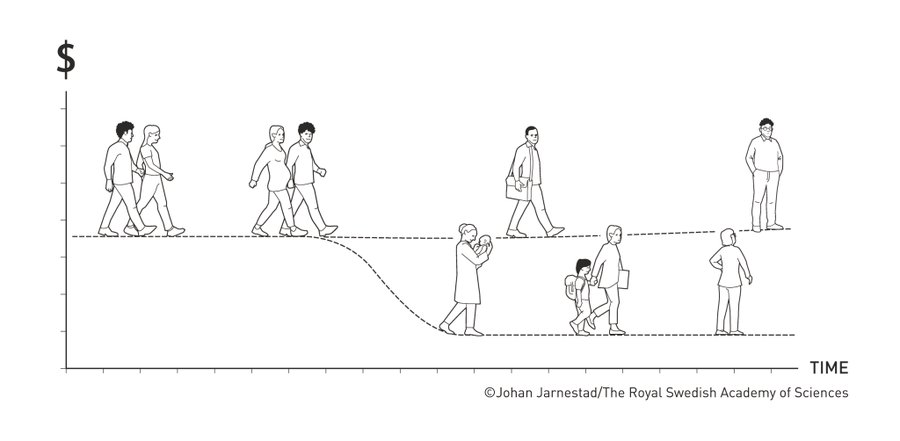

Questo ha voluto dire prendere i dati del lavoro femminile del XIX e XX secolo e scoprire che, a differenza di quanto postulavano gli studi (pressoché tutti maschili) precedenti, il progresso delle donne nel mondo del lavoro non è stato un lento ma incessante progresso ma la sua dinamica formava una curva ad U. In estrema sintesi l’apporto delle donne al mercato del lavoro Statunitense era stato, per il XIX secolo, sottostimato nelle analisi non tanto per la mancanza di dati ma perché i pregiudizi di genere avevano impedito agli studiosi di andare oltre i dati finora raccolti, di andare oltre la dicitura “wife” che compariva nei registri dei censimenti della popolazione. Goldin lavorando su più serie di fonti ha dimostrato che nell’economia rurale e mercantile dell’America dell’800 le donne lavoravano eccome e che le cifre finora pubblicate sottostimavano l’apporto femminile di circa il 7%.

L’altra grande scoperta fu quella che il processo si interruppe con il passaggio tra economia rurale ed industrializzazione. Fu a questo punto che la curva ad U iniziò la sua discesa. Ma il calo non fu un’interruzione brusca: le donne partecipavano ancora al mercato del lavoro ma ne uscivano al momento del matrimonio e della nascita dei figli.

Dunque il processo di espulsione era sia legato all’innovazione tecnologica del processo produttivo, ma anche (e non in maniera irrilevante) allo stigma sociale e alla non flessibilità del mercato del lavoro rispetto al lavoro di cura familiare.

Un processo che si interrompe solo nei tardi anni ’40 del XX secolo, quando la nuova fase dell’industrializzazione post bellica richiama al lavoro anche le donne sposate. Tuttavia questo processo che inverte la curva della U è un processo che le donne subiscono e sulle quali hanno pochissimi strumenti (sociali, normativi, educativi e culturali) per incidere. In più, ecco un’altra delle grandi intuizioni di Goldin, questa condizione subalterna non fu patita soltanto dalle spose che rientravano nel mercato del lavoro ma anche dalla generazione delle loro figlie, in quanto questo rientro avvenne quando molte delle scelte educative delle giovani ragazze erano state già fatte.

Ecco un altro punto fondamentale: il mercato del lavoro si modifica molto lentamente, in archi generazionali e per coorti di popolazione.

Questo ci introduce al secondo campo di indagine sul mercato del lavoro americano: le differenze salariali.

Questo ingresso ritardato ha infatti creato le condizioni per una minore competenza professionale della manodopera femminile in confronto a quella maschile disponibile negli anni ’50 e nei primi anni ’60. Questo perché la costruzione delle potenzialità professionali avviene all’interno dei processi educativi e nei primi anni lavorativi.

Il processo si invertirà quindi soltanto nelle coorti successive che avranno avuto la possibilità di scegliere i propri percorsi educativi e lavorativi. A questo va aggiunta la contemporanea trasformazione del mercato del lavoro con l’espansione dei lavori impiegatizi che saranno in grado di assorbire questa massa occupazionale femminile preparata e qualificata.

L’altro elemento che consentirà di affrontare la ripida risalita della U, accanto ad una modificazione culturale (e di conseguenza normativa), è un’innovazione tecnologica che si rivelerà fondamentale: la pillola anticoncezionale.

L’arrivo di un anticoncezionale che pone in mano alla donna la gestione della propria fertilità, e dei tempi della propria educazione e formazione, fu un elemento decisivo per l’affermazione delle donne anche nei segmenti medio alti del mercato del lavoro.

A questo processo di ingresso e consolidamento numerico si affiancò un percorso di incremento reddituale che, anche in questo caso, non fu lineare ma ebbe lunghi periodi di stagnazione: negli anni ‘30 e ‘40 dove la bassa presenza femminile rendeva il loro potere contrattuale minore e negli anni ’80 dove la lenta rincorsa delle donne istruite raggiunge la parità salaria nominale ma non quella effettiva.

Infatti, sempre il lavoro di Goldin, dimostra che nel corso del XX secolo si sarebbe passati da una differenza “tra” professioni ad una differenza “all’interno” delle professioni. Tale differenza non è però una differenza nominale ma una vera e propria discriminazione. Le donne infatti, e siamo arrivati ai nostri giorni, hanno lo stesso salario nominale degli uomini ma hanno minori possibilità di progressione di carriera, di accesso alla dirigenza di impresa e di monte ore lavorative. In particolare tale “discriminazione” interviene al momento della nascita di un figlio. Fino a quel momento le carriere di uomo e donna procedono pressoché appaiate, poi il meccanismo si inceppa. Questo ha cause sia culturali che di processo: la non flessibilità del mercato del lavoro rispetto al lavoro di cura familiare. Una stortura che nella maggior parte dei casi determina strutture di welfare compatibili con questo modello e non ad esso antinomiche, soprattutto nella società americana in cui i due principali modelli di welfare sono quello “privato” e quello legato alle confessioni religiose.

Questo lavoro focalizzato sugli Stati Uniti sarà poi, nel corso della carriera di Goldin, esteso a livello internazionale scoprendo da un lato che gli USA erano stati anticipatori di fenomeni che si sarebbero verificati in tutto il mondo (in modo particolare in quello occidentale), ma anche che il peso delle specificità culturali e soprattutto dell’accesso all’educazione delle donne avrebbero determinato esiti molto diversi nei singoli mercati del lavoro nazionali.

Seppur l’accademia di Svezia abbia preso in considerazione il lavoro di Goldin sul mercato del lavoro femminile (che comunque rappresenta la parte più rilevante del suo lavoro), soprattutto negli ultimi anni la professoressa, ha allargato il campo delle sue ricerche all’insieme più generale delle disuguaglianze nel mercato del lavoro, analizzando il ruolo degli immigrati, del peso dell’educazione e del rapporto tra educazione e tecnologia.

Anche se Goldin non ha mai avuto un approccio normativo nei suoi lavori, è evidente che grazie alle sue ricerche e al suo lavoro molti decisori politici ed economici possono (sempre che lo vogliano) far discendere politiche di contrasto alla disuguaglianza davvero efficaci e capaci di un orizzonte temporale lungo. Da un lato quindi investimenti in welfare e politiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, a partire dalla genitorialità condivisa, ma soprattutto porre al centro delle politiche del lavoro l’educazione come vero fattore competitivo e di crescita per tutte le componenti delle nostre società. Perché l’inclusione, dimostra sempre Goldin, produce (oltre a società più giuste), anche società molto più ricche.

Articolo apparso su CulturaCommestibile n.506 del 14 ottobre 2023