Quando circa un anno fa intervistai per questa rivista Angelo Savelli, al debutto con Il Principio di Archimede, non conoscevo Josep Maria Mirò se non per i racconti che di lui, e del suo teatro, mi avevano fatto lo stesso Angelo e Giancarlo Mordini dopo i loro viaggi a Barcellona per vedere le sue opere. Dopo quell’intervista e la visione dello spettacolo di Mirò, tradotto in italiano e messo in scena da Angelo Savelli, cominciai a capire il perché di tanto interesse e di tanta attenzione per questo giovane drammaturgo catalano. Una impressione confermata lo scorso sabato sempre al Teatro di Rifredi con la presentazione, alla presenza dello stesso Mirò, della traduzione italiana di 4 opere teatrali sempre ad opera di Angelo Savelli e con lo spettacolo Nerium Park per la regia di Mario Gelardi. Il volume, Teatro (Cuepress, 2019), racchiude il testo delle due opere già andate in scena nel nostro Paese, Nerium Park e il Principio di Archimede, e due opere sinora inedite per la scena italiana, Dimentichiamoci di essere turisti e soprattutto Tempi selvaggi, il cui allestimento faraonico al teatro nazionale di Catalogna, rimane un sogno per i nostri teatri salvo forse il Piccolo di Milano o pochi altri.

Cosa però rende Mirò e le sue opere così particolari ed interessanti? Intanto Mirò appare, anche nel racconto dei registi che hanno diretto le sue opere come Xavier Albertì, direttore del Teatre Nacional de Catalunya, come un osservatore attento, capace di portare un punto di vista diverso di fenomeni sociali, fatti di cronaca, e trasformarli in allegorie. Nel teatro di Mirò si vedono le conseguenze delle cose, non le cose stesse e i suoi personaggi, impegnati spesso in dialoghi serrati, monchi ma mai reticenti, ci vogliono dire qualcosa, pur non riuscendoci spesso, fino a confessare altro da quella che era inizialmente la loro intenzione. E’ un teatro nervoso quello di Mirò, ma non ansioso, in cui il risultato, il messaggio, non è quasi mai quello atteso, quello scontato.

Un teatro capace di partire da un fatto, calarlo in una spazialità: luoghi che diventano personaggi (la piscina de il principio, il complesso edilizio di Nerum Park) che svolgono una funzione, recitano un loro ruolo. Ruolo che spesso ha un significato negativo, perché Mirò indaga i mali del nostro presente, ne fa denuncia senza retorica o intento da professore. Eppure si tratta di un teatro pedagogico, in cui il punto di vista dell’autore è tutto fuorché neutro, morale senza essere moralista.

Dunque il volume di Mirò, la pubblicazione delle sue opere è un bel contributo a quei registi e quelle compagnie che si vogliano cimentare con una delle frontiere della drammaturgia europea, che vogliano uscire dal provincialismo talvolta macchiettistico di un teatro sociale che quando denuncia perde la poesia e quando fa poesia dimentica l’analisi concreta del fatto concreto, come avrebbe detto un russo che un tempo andava di moda.

Mentre andare a vedere le opere di Mirò riconcilia, da spettatori, con il teatro contemporaneo e da’ speranza di autori davvero presenti al nostro tempo; opere da andare a cercare ora che sono in scena nel nostro Paese: Il principio di Archimede è a Roma allo spazio Diamante sino al 17 marzo e Nerium Park è sino a domani a Napoli al Teatro nuovo e poi dal 21 al 24 marzo a Roma sempre allo spazio Diamante.

Articolo apparso su Cultura Commestibile n. 299 del 9 marzo 2019

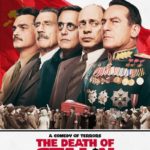

La tragicità dello stalinismo è stata affrontata in saggi, romanzi, film. La durezza di quel regime, la ferocia di milioni di morti, imprigionati, le libertà soffocate, il terrore, il tradimento dell’ideale di eguaglianza, hanno attraversato generazioni di intellettuali. Eppure forse mai lo stalinismo è stato affrontato nel suo lato grottesco, nella sua farsa terribile. Troppi i morti, troppa la tragicità di intere popolazioni fatte morire di fame nelle carestie programmate per imporre il socialismo delle terre. Ci prova riuscendoci, Armando Iannucci, cineasta scozzese (a dispetto del nome) che mette in scena una commedia brillante, “Morto Stalin se ne fa un altro”, sulle ultime ore del dittatore sovietico e sulla successiva lotta per la successione.

La tragicità dello stalinismo è stata affrontata in saggi, romanzi, film. La durezza di quel regime, la ferocia di milioni di morti, imprigionati, le libertà soffocate, il terrore, il tradimento dell’ideale di eguaglianza, hanno attraversato generazioni di intellettuali. Eppure forse mai lo stalinismo è stato affrontato nel suo lato grottesco, nella sua farsa terribile. Troppi i morti, troppa la tragicità di intere popolazioni fatte morire di fame nelle carestie programmate per imporre il socialismo delle terre. Ci prova riuscendoci, Armando Iannucci, cineasta scozzese (a dispetto del nome) che mette in scena una commedia brillante, “Morto Stalin se ne fa un altro”, sulle ultime ore del dittatore sovietico e sulla successiva lotta per la successione.