Buone feste a tutti voi

Buone feste a tutti voi

Jean D’Ormesson era un uomo piccolo che passava con leggerezza sulle cose pesanti della vita. L’ho incontrato, per intervistarlo per questa rivista, qualche anno fa grazie a Tommaso Gurrieri che per Barbés prima e Clichy poi ha tradotto alcuni degli ultimi volumi dello scrittore e filosofo francese. Doveva essere una breve intervista fra un suo impegno e l’altro, fu un densissimo pomeriggio di chiacchere io nel mio goffo francese, lui in una lingua magnifica, musicale e coltissima. Tra i tanti incontri privilegiati che collaborare a questa rivista mi ha dato, questo è uno dei più importanti e di quelli che ricorderò per sempre.

Aristocratico e democratico, liberale e conservatore, D’Ormesson non è stato sicuramente il miglior romanziere francese né il filosofo più importante d’oltralpe ma poche persone hanno saputo incarnare l’intellettuale non engagé come lui. Non perché rifuggisse il confronto politico, anzi, ma perché nella politica come nella vita, passava leggero sugli accadimenti. Direttore de Le Figaro, assistente e consigliere di ministri, detestava (credo ricambiato) Mitterrand del quale però, alla fine, rivedrà il giudizio, credo anche alla luce dei successori del “fiorentino” alla guida del PS.

La sua vita, raccontata nel suo ultimo volume Malgrado tutto, direi che questa vita è stata bella, è stata la somma di molte contraddizioni, molti amori, donne bellissime, senza mai perdere la gioia e la voglia di vivere. Agli intellettuali annoiati D’Ormesson ha sempre risposto col sorriso del nato fortunato, per casta e per scelta, che non ha sprecato le fortune che un casato, al servizio dei re di Francia dal medioevo, ed un’istruzione superiore gli avevano messo a disposizione.

Gli ultimi anni li ha passati interrogandosi sulla vita e sulla morte, sul nostro posto nell’universo, senza mai cedere alla paura, all’angoscia ma guardando sempre al futuro, persino quando raccontava il (proprio) passato.

Se ne è andato a 92 anni, che valgono almeno una decina delle vite di molti suoi colleghi.

Uscito su CulturaCommestibile n.242 del 9 dicembre 2017

La polemica sul riemergere di un sentimento, se non di consenso, quantomeno di indulgenza verso il fascismo è sicuramente una polemica ben motivata nel nostro Paese in questo nostro tempo. Alcune settimane fa proprio su queste colonne ho affrontato il tema dell’occasione persa della cosiddetta legge Fiano[1], concentrandomi su un rimedio che non trovavo (e trovo) adeguato ma precisando che il fenomeno del risorgere di fascinazioni fasciste sempre più esplicite è ormai preoccupante.

In tale filone di riflessione e polemica possiamo inserire anche l’articolo che la professoressa di studi italiani della New York University, Ruth Ben-Ghiat ha pubblicato sul New Yorker il 5 ottobre scorso[2]. L’articolo prova a sostenere che nella rinascita del clima pro-fascista del Paese c’entri e non poco, la persistenza di monumenti e architetture apertamente fasciste. Gli esempi architettonici portati sono essenzialmente due: il quartiere dell’EUR con il palazzo della civiltà italiana e il foro italico.

Già la scelta limitata dei monumenti dimostra una non piena conoscenza delle persistenze architettoniche fasciste e del dibattito, spesso importante e ricco, tenutosi su questi “monumenti”. Il caso più emblematico e meritevole di menzione è quello del bassorilievo del tribunale di Bolzano che è oggi l’unico edificio nel Paese in cui l’immagine del Duce campeggia ancora e non è stata “epurata” il 25 luglio 1943 o alla fine del conflitto mondiale.

Proprio su quel bassorilievo si è tenuta, negli scorsi anni, una lunga discussione politica gestita dall’allora sindaco di Bolzano, Luigi Spagnolli (PD), che con molto coraggio e, a parere di chi parla, grande rispetto della storia e della memoria, propose di non rimuovere il capoccione della buonanima ma di velarlo da una frase di Hannah Arendt[3]: “Nessuno ha il diritto di obbedire”.

Il senso di quel dibattito, di quella scelta, riguarda la persistenza dei simboli come memento e non come gloria. L’esatto opposto delle furie iconoclaste che hanno attraversato spesso la Francia, o paiono oggi muovere alcuni troppo politicamente corretti politici americani.

Il tema della memoria attraverso i monumenti pubblici, in Italia, probabilmente è più familiare a studiosi e popolo vista la teorizzazione e narrazione del potere politico a partire dallo spazio pubblico che dall’impero romano arriva nel nostro rinascimento fino, per l’appunto, all’uso esplicito dell’architettura nel consolidamento del regime fascista; tema sul quale ha scritto e bene Paolo Nicoloso, in Mussolini l’architetto[4].

Il punto dunque parrebbe superato, almeno a livello storiografico, mentre sul piano della storia dell’architettura forse nemmeno è mai davvero sorto.

Peraltro nemmeno la professoressa Ben-Ghiat arriva, come qualche commentatore nostrano invece propone, a chiedere la rimozione o l’abbattimento delle vestigie architettoniche del ventennio (anche se non pare del tutto contraria alla proposta della presidentessa Boldrini di rimuover la scritta DUX sull’obelisco del foro italico), quello che prova ad argomentare la studiosa è che l’uso pubblico di tale memoria sia di fatto uno sdoganamento delle idee politiche di quel periodo. In particolare la professoressa individua nella discesa in campo di Silvio Berlusconi e all’alleanza del suo partito con Alleanza Nazionale l’inizio di tale processo.

Se è ormai indubbio che, a partire dal 1994, il tema ha acquisito una sua “dignità” pubblica è pur vero che l’accelerazione di un ritrovato orgoglio fascista è databile più in là con gli anni e anzi successivamente alla dissoluzione di AN che, paradossalmente forse a causa di un doversi “ripulire” da parte dei suoi membri per entrare a palazzo, aveva svolto un ruolo mimetico dell’identità missina e neofascista.

Sono movimenti come Casa Pound o Forza Nuova a riportare pesantemente ed esplicitamente il tema al grande pubblico e, non a caso, lo fanno all’interno della grande crisi economica del 2008, segno che le pulsioni totalitarie si sposano, oggi come in origine, con le condizioni di povertà e marginalità delle crisi del capitalismo e da esse traggono linfa e consenso.

Insomma la colpa, se vogliamo semplificare, non può essere imputata tutta a Berlusconi e a Fini. In questo senso anche nell’articolo viene citato l’uso dello sfondo del foro italico da parte di Renzi per la presentazione della candidatura di Roma alle olimpiadi e si fanno due esempi di nuove architetture votare al ricordo dell’epoca fascista: il realizzato monumento a Graziani ad Affile (voluto dalla giunta di centro destra) e il progetto di museo del fascismo a Predappio, voluto da una giunta a guida PD.

D’altra parte come ormai da mesi nota il collettivo Nicoletta Bourbaki[5], i rapporti tra il partito democratico e l’estrema destra sono, a livello locale, molti. Chi scrive non arriva a sostenere, come invece ipotizza il collettivo, legami “ideali” tra PD ed estrema destra; tuttavia questi legami, quantomeno, denotano un lassismo e una disattenzione, nella dirigenza territoriale, colpevoli.

Per concludere l’articolo pone indubbiamente attenzione ad un fenomeno che sta raggiungendo dimensioni e sostegni che rendono necessaria considerazione anche a livello internazionale, ma affrontato in questa maniera rischia di non trovare esiti positivi rimanendo legato alla “solita” critica antiberlusconiana o ai palazzi dell’EUR o del foro italico.

Articolo apparso su CulturaCommestibile n. 235 del 21 ottobre 2017

____________________________________

[1] L’occasione sprecata della Legge Fiano in Cultura Commestibile n.230del 16 settembre 2017

[2] https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/why-are-so-many-fascist-monuments-still-standing-in-italy?mbid=social_facebook

[3] http://www.corriere.it/cronache/17_gennaio_22/via-l-ultimo-monumento-duce-coperto-una-frase-ahrendt-bolzano-00aabeea-e0b5-11e6-a64d-bf022321506f.shtml

[4] Paolo Nicoloso, “Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista”, Einaudi, Torino, 2008.

[5] https://www.wumingfoundation.com/giap/2016/06/casapound-rapporti-con-lestrema-destra-nel-ventre-del-partito-renziano/

Se la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzione pare che lo sia diventata anche quella dell’antifascismo militante; perché sicuramente parte da buone, se non buonissime, intenzioni la cosiddetta Legge Fiano, che ha per oggetto la repressione della propaganda del regime fascista e nazifascista. Dunque nessuna critica, anzi, all’intenzione e nemmeno si può argomentare, come han fatto alcuni esponenti pentastellati, che il dibattito sia fuori luogo e fuori tempo. La spavalderia di alcune organizzazioni che si rifanno in maniera manifesta al fascismo è ormai evidente ed allarmante, tanto da giustificare, a parere di chi scrive, l’adozione delle norme già presenti nel codice vigente, la cosiddetta Legge Scelba, e nella Costituzione alla XII norma transitoria, imponendone lo scioglimento.

Dunque il momento appariva più che propizio per definire meglio una questione che è stata, sin dalle origini, spinosissima e che tale sempre resterà per la natura propria del tipo di reati che si vorrebbe punire.

La distinzione tra l’essere fascisti e il fare apologia di fascismo infatti (come prevede la normativa attuale senza che il testo attuale modifichi lo stato delle cose), rende (e ha reso storicamente) la questione complessa. Al giudice non bastava e non basta che uno si professi fascista per condannarlo ma l’accusato deve mettere in pratica atti o pensieri che ne configurino un’adesione apologetica. Il che apre un capitolo piuttosto ampio sui reati di opinione, cioè quel tipo di reati che di solito sostanziano più un regime totalitario che una democrazia.

Quindi in quella distinzione così aleatoria e di difficile interpretazione (essere fascisti o fare apologia di fascismo) tanto dibattito storico e giurisprudenziale si è prodotto, anche in virtù di una sostanziale continuità dello Stato fascista nell’amministrazione della giustizia dopo la II guerra mondiale.

Un dibattito inevitabile poiché fa parte delle contraddizioni proprie di un regime democratico, a cui va aggiunto il momento storico in cui fu scritta la carta costituzionale. I costituenti stessi videro che la norma apriva un problema enorme perché, di fatto, entrava in contraddizione con i principi fondamentali della carta stessa, e ne decisero l’inserimento non nel corpo principale della carta ma nelle norme transitorie.

Furono forse ottimisti nel pensare che, morti i protagonisti coevi del ventennio, nessuno avrebbe avuto in mente di riproporre un movimento politico che aveva devastato il Paese e la sua coscienza.

Dunque l’iniziativa dell’Onorevole Fiano appare meritoria e persino necessaria, quello che preoccupa però è l’esito. Perché il testo licenziato non porta luce né individua criteri di definizione della propaganda nazifascista da punire ma anzi allarga tale fattispecie tanto da poter ipotizzare una scarsissima applicabilità della norma. Intanto il testo non abroga e modifica le disposizioni vigenti ma vi si aggiunge, aumentando le fattispecie di reato dall’apologia alla propaganda. Ma in cosa si sostanza tale propaganda? “anche solo [nella] produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli […] chiaramente riferibili [al partito fascista e al partito nazionalsocialista]”.

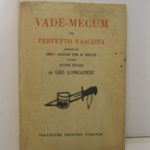

Una casistica così generica da rendere impossibile determinare il fatto ma altamente opinabile l’esito del giudizio (e dunque arbitrario il diritto stesso): perché se l’intento è vietare il manganello con la faccia del Duce, come ci si comporterà con la libreria antiquaria che tra le opere in vendita ha, a carissimo prezzo, il vademecum del perfetto fascista di Longanesi?

Il tema del limitare le libertà di espressione del pensiero è tema sensibile, tocca nervi scoperti della storia del Paese e rappresenta uno dei punti più delicati dell’essere una democrazia finalmente compiuta. Per questa era da augurarsi che una siffatta norma fosse accompagnata da una riflessione compiuta, da un dibattito storico e filosofico, almeno da una frase dolorosa e necessaria sui limiti della libertà.

Invece ancora una volta si sono preferiti i talk show ai convegni, il facile consenso allo studio e al dubbio, la semplificazione becera al governo della complessità. Auguriamoci solo che questo clima, fertile per regimi non certo democratici, non favorisca una drammatica eterogenesi dei fini.

Articolo apparso su CulturaCommestibile n.230 del 16 settembre 2017

Oggi è l’undici di agosto e a Firenze si dovrebbe celebrare solo una cosa, la sua Liberazione. Le donne e gli uomini, autoctoni o venuti dalla parte “giusta” del mondo a liberarla. Invece ieri a Firenze è piovuto. Per circa 15 minuti è piovuto forte ed è tirato molto vento. Non è venuto un tornado, né una tromba d’aria. No è piovuto parecchio. Come capita da sempre in estate. E’ capitato anche che un albero è venuto giù, non ha colpito nessuno ma è venuto giù. Un albero grosso, che stava in quella strada (la strada dove sono nato sia detto per inciso) con tante foglie verdi. Un albero che avresti detto sano e rigoglioso. E infatti i cittadini della mia strada (non abito più lì da tanto ma insomma è sempre casa mia) hanno fatto un gran canaio perchè il Comune, brutto e cattivo, non buttasse giù lui e gli alberi a lui vicini perchè “Dio bono e si vede a occhio che son sani”. A occhio eran boni ma un temporale estivo l’ha buttato giù e per fortuna non si è fatto male nessuno. Dunque aveva ragione il Comune, i suoi tecnici, e chi di mestiere guarda gli alberi e decide (o almeno dovrebbe) che vanno “cambiati” perchè gli alberi non sani vanno giù. Vanno giù anche nei boschi, sia chiaro, ma penso che tutti si possa notare la differenza tra un albero che cade in un bosco e uno che cade tra le vie di una città. Quindi il tecnico del comune che guarda gli alberi del quartiere 5 (sia detto sempre per inciso che è uno pure simpatico) ha fatto bene il suo mestiere e ha detto che l’albero andava tagliato e sia dato atto che non lo ha fatto per un bieco interesse corruttivo di far girare gli alberi, come l’Avvocato invocava di far girare la patonza. No l’ha fatto perchè sa fare bene il suo mestiere. Meno bene, mi sia concesso, ha fatto il Comune che di fronte alla protesta ha posticipato il taglio di quegli alberi e dunque farebbe meglio a non dire che si è “sfiorata una strage”, perchè un po’ di colpa, fosse davvero successo qualcosa, l’avrebbe anche l’amministrazione posticipante. Ma torniano agli alberi. Non è la prima volta che a Firenze, e in quella zona, sugli alberi si fanno discussioni e azioni. Per il taglio degli alberi sul tragitto della tramvia c’è chi ci si è appollaiato e chi si è incatenato (ad un albero che non sarebbe stato abbattuto ma questo è un particolare); ricordo anche qualcosa su un nido di uccelli che pareva essere l’ultimo avamposto di una specie ormai prossima all’estinzione e invece pare fosse in disuso da anni. Insomma i miei vicini agli alberi ci tengono, li considerano un elemento immutabile e naturale della città. Non si toccano sono lì da sempre, dicono. Non è così ma anche i più anziani che si ricordano che quell’isolato erano tutte fabbriche e campi fino a quaranta anni fa, si voltano da un’altra parte e brontolano. Gli alberi in città sono un prodotto dell’uomo, come tutto il resto. Spesso risentono più della stagione politica che di quella metereologica. I famosi alberi di viale Morgagni erano una parte del parco della rimembranza, cioè il frutto di una legge del primo dopoguerra che imponeva, per ogni caduto della città sui campi di battaglia, fosse piantato un albero a suo ricordo. Dati gli anni e il sopravvenuto regime fascista invece di boschetti si diede vita a viali alberati su cui far marciare la prossima generazione di soldati da spedire alla prossima guerra. Ma anche le essenze che popolano i nostri giardini hanno dovuto fare i conti col regime. Se mi affaccio dalla mia terrazza mi trovo davanti una collezione di palme da fare invidia a Malindi. Il quartiere dove abito adesso, fu infatti edificato sul finire degli anni ’30 e la moda botanica dell’epoca era in linea con le celebrazioni del neonato impero. Si chiamavano i figli Impero e si piantavano palme nei giardini. Mica solo a Firenze o più a sud, se passate dal quartiere piacentiniano di Bolzano e date una sbirciata nei giardini delle case troverete anche lì qualche palma sopravvissuta ai rigori dell’inverno. E’ solo da un breve lasso di tempo che la flora delle città non è più affare da architetti (categoria spesso molto zelante con la moda e col potere) ma sono diventate affare da botanici e agronomi. Come il signore che guarda gli alberi del quartiere 5 e che aveva detto che quell’albero, a occhio sanissimo, non stava tanto bene. Eppure finche si piantavano palme sulle alpi andava tutto bene e quando un tecnico ci dice che quella pianta non sta bene formiamo un comitato. C’è chi dice che sono le storture della democrazia e spesso lo dicono quelli che la democrazia ce l’hanno antipatica. Poi ci sono quelli che “voi non capite un cazzo, io ho studiato dovete seguire me, perchè sono un Professsore”, che come dice il mio amico filosofo Boem, non servono a molto. E poi ci sono gli intellettuali (in un accezione ampia e diffusa, anche collettiva alla Gramsci che sarebbe il caso di approfondire ma magari non qui) che semplicemente o hanno smesso di studiare, o hanno smesso di impegnarsi o hanno smesso di parlare alla gente. E si autocommiserano quasi fossero una setta decadente millenarista che invece che credere che la terra sia piatta la credono tonda ma non per colpa degli ebrei (peraltro sono diversi giorni in cui mi interrogo sul cosa ci guadagnerebbero gli ebrei a far credere che la terra è sferica come dicono i terrapiattisti). Insomma alla fine parlando di alberi son finito a parlare di Libertà e quindi ho seguito il precetto iniziale sperando così di aver celebrato l’11 agosto che per noi fiorentini è, forse, il giorno più bello.

I rivoluzionari del XX secolo venivano spronati dalla propaganda dei partiti afferenti alla III internazionale ad essere due volte migliori dei capitalisti che si proponevano di abbattere. La tesi era che l’avanguardia rivoluzionaria avrebbe, col proprio esempio, fatto prendere coscienza al proletariato fino al suo riscatto.

Qui in Italia i gruppi che diedero vita a Livorno al PCdI si affermarono intorno a due riviste, il Soviet di Bordiga e l’Ordine Nuovo dei “torinesi” Gramsci, Togliatti, Tasca, Terracini e altri. Due riviste di cultura, in cui, soprattutto sull’Ordine Nuovo, i temi dell’organizzazione del nuovo stato sovietico e socialista erano trattati e approfonditi ben oltre lo slogan “faremo come in Russia”. Anzi è proprio in quegli anni che nasce la necessità di uno specifico italiano nella costruzione del socialismo, che poi Gramsci approfondirà nei Quaderni e Togliatti svilupperà, certo anche tatticamente, nella via italiana al socialismo del secondo dopoguerra.

Studiare, confrontarsi, migliorarsi era la regola. D’altra parte Angelo Tasca, per convincere un giovane e timido Antonio Gramsci ad unirsi alle loro riunioni gli fece dono di un volume di Guerra e Pace con la seguente dedica “Al compagno di studi, oggi, al mio compagno di battaglia, spero, domani”; mentre il motto che campeggiava in prima pagina de L’Ordine Nuovo era “istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”.

Un imprinting che ha segnato fortemente non solo il PCI ma più in generale tutto il movimento operaio e progressista italiano. Basti pensare ai sindaci del dopoguerra, quella generazione fatta anche di operai come Fabiani a Firenze, quella in cui “la maestà del popolo governava” come scrisse Neruda nei versi dedicati proprio al primo cittadino di Firenze, che si misurarono con uno Stato in cui le persistenze e le continuità con il regime liberale ma soprattutto fascista erano fortissime e invasive oltre ogni immaginazione. Eppure passo dopo passo modificarono le cose e governarono, come dopo di loro la generazione di amministratori della seconda metà degli anni settanta, che ancor di più scardinarono a livello amministrativo un Paese già profondamente cambiato culturalmente e socialmente. Lo cambiarono in presenza e in reazione ad un attacco allo Stato che proveniva sia dai teorici della rivoluzione che da quelli della reazione, facendo prevalere un senso delle istituzioni di cui gioverà il paese nei momenti bui e confusi dei primi novanta culminati però con la deviazione, purtroppo ampia e tragica, della degenerazione giustizialista e l’avvio della stagione del populismo in politica.

Vi è dunque un portato storico, una prassi, comune alla sinistra ma anche ben presente nella tradizione democratica cristiana (la maggior parte dei dirigenti storici della DC proveniva da cattedre universitarie) di coincidenza di cultura e impegno politico, di consapevolezza che il cambiamento per esser tale avrebbe dovuto sempre confrontarsi con resistenze anche tecnico amministrative.

Oggi, la banalizzazione della narrazione pare aver sottovalutato se non dimenticato questo, cruciale, aspetto. Non è un problema di sola comunicazione. O meglio, la comunicazione è l’epifenomeno di un modo di pensare e agire. Dietro alla banalizzazione degli oppositori (non tanto quelli politici ma quelli che siedono nei gangli del potere) in gufi, rosiconi e professoroni, non risiede soltanto un impeto da “rivoluzione culturale” maoista, ma una profonda sottovalutazione del loro potere o, molto più probabilmente, una terribile sopravvalutazione del proprio potere come classe politica.

Della stagione del primo renzismo, in attesa di capire se ve ne sarà un secondo, sul piano delle realizzazioni materiali del proprio riformismo, così tanto sbandierato, molto rimarrà come un incompiuto. Non tanto perché l’esito referendario ha interrotto l’esperienza del governo Renzi, ma perché molte delle riforme hanno cozzato con la verifica tecnico amministrativa di altri organi dello Stato.

La riforma della pubblica amministrazione, bocciata in parti consistenti dalla Consulta, la legge elettorale che ha subito medesima sorte, buon ultimo il TAR che ha censurato la Riforma dei Beni Culturali del ministro Franceschini. A questo possiamo aggiungere gli errori, marchiani e palesi, del nuovo Codice degli Appalti, che hanno generato numerosi rilievi del Consiglio di Stato.

Rilievi che hanno a loro volta dato avvio alla figuraccia della riforma (a parere di chi scrive sacrosanta) dei poteri abnormi dell’ANAC approvata dal Consiglio dei Ministri all’insaputa del consiglio stesso.

Errori che sono stati quasi sempre imputati alla irruenza e alla fretta riformatrice della passata stagione del governo o, dagli stessi protagonisti, a nemici esterni, spesso identificati come parrucconi dell’ancient regime.

Probabilmente c’è del vero nella seconda affermazione e a leggere, uno dietro all’altro, i tre cognomi della giudice che ha formulato la sentenza del TAR sulla riforma Franceschini, questa tesi si può pure rafforzare, se ci è concessa un po’ di ironia.

Tuttavia proprio se questa tesi fosse vera, ancora di più emergerebbe il limite politico di quella stagione di governo. Sottovalutare il proprio avversario è infatti molto spesso il primo passo verso una sconfitta certa. Anche la risposta “la prossima volta cambieremo prima il TAR del resto” ha più un valore propagandistico che reale.

Perché il punto anche se si decide di cambiare il TAR (anzi soprattutto se si decide di cambiare il TAR) è cambiarlo bene, in modo formalmente e sostanzialmente perfetto, a meno che non si intenda cambiarlo attraverso un sovvertimento violento dell’ordine costituito.

Ecco dunque che all’approssimarsi dell’ennesima campagna elettorale in cui il segretario del PD, continuerà con la litania delle prossime riforme che metterà in campo qualora dovesse tornare a Palazzo Chigi, la differenza potrà farla soltanto se si soffermerà sul fatto che, al netto degli argomenti scelti, le prossime riforme si impegnerà a farle bene.

Certo questo impone di scegliere i capaci al posto di fedeli, cosa che finora è parsa più difficile dello scrivere le riforme correttamente.

Articolo apparso su CulturaCommestibile n. 220 del 3 giugno 2017

Ci sono vite che vale la pena raccontare, quella di Jean D’Ormesson è sicuramente una di quelle, ma siccome l’uomo ha fatto della leggiadria una sua cifra, la vita che si e ci racconta è un processo a se stesso. Ma non immaginate corti ampollose, lessico da tribunale, no Malgrado tutto direi che questa vita è stata bella (Neri Pozza) è un recit da salotto, una conversazione tra i ricordi. Ricordi personali che diventano i ricordi di un’epoca e di un Paese. Una certa Francia già scomparsa prima dell’avvento del giovane Macron all’Eliseo. Guerra, resistenza, gaullismo, gli intellettuali visti attraverso gli occhi di un aristocratico, repubblicano e conservatore, peccatore mai pentito, amante di quell’attivissimo non far niente che associamo, invidiandolo, agli intellettuali francesi, per l’appunto.

D’Ormesson passa dai castelli di famiglia alla direzione de Le Figaro potendosi permettere di sorvolare con molta delicatezza sui dolori e sulle cose brutte della vita, trasformandole (ma non tradendole) in ricordi che comunque han fatto quella vita, malgrado tutto. Un libro pieno d’amore, per la vita anzitutto, per gli uomini e le donne incontrate. Le donne, delle quali D’Ormesson parla col pudore e l’educazione del gentiluomo, non sfiorando nemmeno lontanamente il gossip per lasciarci visioni e sprazzi, intuizioni e immaginazioni.

Ci sono poi gli intellettuali, i politici, i grandi uomini incontrati all’Università, l’école normale invece della più prosaica ENA, all’UNESCO o nei salotti della Parigi che la fantasia al potere contesta ma, per l’autore, non arriva a scalfire.

D’Ormesson passa leggero facendoci capire, con una falsa modestia, che almeno per lui tempi e uomini così non torneranno più e che per il presente sia più interessante e utile applicarsi alla conoscenza del mondo e delle sue leggi, piuttosto che ai piccoli esseri che lo abitano provvisoriamente. Così, nel finale del libro, D’Ormesson completa quella che potremo chiamare la trilogia di Aragon, visto che questo come altri due suoi ultimi libri (Che cosa strana è il mondo e Un giorno me ne andrò senza aver detto tutto entrami editi in Italia da Clichy) anche questo prende il titolo dal verso della stessa poesia di Aragon. Una trilogia verso la morte, il suo mistero, la sua inevitabilità. Un mistero che tutti accomuna e che mostra, anche nel grande uomo di cui abbiamo invidiato e amato la vita nelle pagine precedente, dubbi, paure e speranze. La speranza che titolo, ruolo, educazione e vita D’ormesson, ci lascia insieme alla sensazione di che sì, malgrado tutto, la sua vita è stata ben più che bella.

Articolo apparso su CulturaCommestibile n.218 del 20 maggio 2017

Alla mia generazione è toccato il grunge. Ci dividevamo tra Pearl Jam e Soundgarden (sì lo so che c’erano i Nirvana ma non li ho mai potuti soffrire) che non erano gli Stones o i Led Zeppelin, ma non ci è andata malissimo. Non ci dividevano, purtroppo, le camicie di flanella a quadrettoni. Anche quelli che ascoltavano più musica vecchia che il grunge, come me, non rimasero insensibili a quelle note che arrivavano dalla costa west degli Stati Uniti: non dalla fighissima California ma dal nord, Seattle, lo stato di Washington. Freddo, boscaioli ma anche computer e internet con Microsoft che metteva il suo quartier generale a Redmond. Ce l’avevano fatta senza andare via dalla città di Hendrix e non era poco per me che fino ad allora avevo ascoltato quasi solo gente morta o dell’età di mio padre. I primi due vinili comprati da solo furono 24 Nights di Eric Clapton e Ten dei Pearl Jam, segno che o avevo una predilezione per la Cabala o avevo gusti musicali piuttosto schizofrenici. Credo la seconda e ne andavo (e vado) molto fiero. Insomma il grunge è la musica della mia generazione, o almeno della parte rocchettara della mia generazione. Non eravamo una generazione né ribelle né maledetta. Con quelle camicie indosso non sarebbe stato facile, va detto a nostra discolpa. Anche i nostri miti non ci apparivano così. Certo Cobain (sui Nirvana vale quello detto prima) se n’è andato suicidandosi ma gli altri stavano agli eccessi degli anni settanta come Mastella a Lenin. Quindi venire a sapere che se n’è andato Chris Cornell mi fa doppiamente male, perché mi aspettavo che invecchiasse insieme a me. Non me lo immaginavo certo sulle panchine dei giardinetti sia chiaro; ma del resto non vorrei finirci nemmeno io e grazie anche alla Fornero questo rischio mi è molto diminuito. Mentre scrivo, appena appresa la notizia, di getto senza troppo pensare; non so ancora cosa se l’è portato via. Poco importa. Se anche saranno droghe, alcool ad averci privato della sua voce non saremo mai maledetti e ribelli. Anche per questo andarsene così, caro Chris, non mi pare sia stata una grande idea: quelle camicie non ce le perdoneranno mai.

Articolo apparso su CulturaCommestibile n.218 del 20 maggio 2017

La fine dell’intermediazione sindacale proposta dai grillini rischia di essere qualcosa di peggio dello slogan seppur minaccioso apparso sui quotidiani in queste settimane.

La fine dell’intermediazione sindacale proposta dai grillini rischia di essere qualcosa di peggio dello slogan seppur minaccioso apparso sui quotidiani in queste settimane.

E’ infatti apparso sul sacro blog il secondo punto del programma del lavoro del movimento cinque stelle, che non elimina l’intermediazione sindacale, ma la declina in modo grillino e di fatto la trasforma. Per sintetizzare il programma grillino non prevede la fine dei sindacati tout court ma la fine dei sindacati confederali.

Il punto infatti messo alla votazione del blog è la possibilità da parte dei lavoratori di eleggere le proprie rappresentanze sindacali anche di al di fuori delle sigle che abbiano firmato accordi con la controparte datoriale (a livello nazionale, territoriale o aziendale).

Di fatto questo significa legittimare e sdoganare il fenomeno delle sigle sindacali autonome (Cobas, Usb, ecc…) all’interno di fabbriche e luoghi di lavoro, indipendentemente dalla loro capacità negoziale ma soltanto in funzione della loro capacità di interdizione e di protesta.

E’ evidente che il fenomeno Cobas non può oggi essere trattato col solo approccio “normativo” appellandosi all’art.19 dello Statuto dei Lavoratori e alle sue successive interpretazioni. Intanto perché questo approccio è stato smentito dalle stesse categorie sindacali confederali quando ad essere escluse dalle fabbriche erano loro stesse. E’ il caso della FIOM contro la Fiat di Marchionne che ha portato il tema in Corte Costituzione. La suprema corte infatti, dando ragione alla sigla di Landini, ha di fatto reso vana la modifica all’art.19 dello Statuto dei Lavoratori, voluta proprio anche dalle sigle sindacali con un referendum, per arginare il fenomeno delle sigle sindacali autonome.

Vi è poi il tema dell’analisi concreta del fatto concreto, per dirla con il compagno Lenin, cioè del fatto che in interi settori o in alcune aree geografiche le forze sindacali autonome rappresentano l’unica controparte che si trova nei luoghi di lavoro. Penso ad esempio al settore della logistica nel nord Italia.

Dunque il tema esiste ma la risposta grillina è una risposta possibile o che migliora le cose? La fine o la trasformazione della intermediazione sindacale non è un tema nuovo. Una larga parte delle associazioni datoriali hanno in questi anni, più o meno inconsciamente, teorizzato una riduzione se non un azzeramento del fattore politico, generale, nelle trattative sindacali. L’accentuazione portata sulla contrattazione decentrata rispetto ai contratti collettivi nazionali ha, tra gli altri aspetti, anche quello di eliminare il generale rispetto al particulare dell’azienda o addirittura del singolo stabilimento.

Non appaia strano che questo approccio non dispiaccia ad alcune delle sigle sindacali autonome che si professano all’arco opposto delle forze datoriali. Per scopi diversi anche le sigle autonome ambiscono alla fine della componente confederale della rappresentanza sindacale e alla gestione del conflitto nell’ambito aziendale o al massimo settoriale.

Non sfugga poi che tale situazione ha responsabilità sindacali, naturalmente. Da un lato l’eccesso del ricorso ai tavoli politici da parte delle sigle confederali su molte, troppe vertenze aziendali (complici naturalmente le aziende che in questi anni, pur professandosi liberiste, non hanno lasciato cadere nessuna opportunità di socializzare le perdite), dall’altro lato una lentezza congenita nel comprendere e adattarsi alle mutate condizioni lavorative e sociali (in buona compagnia sia chiaro di tutto il Paese).

La mossa dei cinque stelle dunque va in due direzioni, contrarie ma che tatticamente potrebbero convergere, come spesso accade a quel movimento politico. Da un lato accreditarsi come soggetto rappresentativo delle istanze dei sindacati di base, pur non ponendosi con essi come “cinghia di trasmissione”; un semplice veicolo, un compagno di strada, del sindacalismo di base. Una possibilità rappresentata dalla presenza, sempre sul blog di Grillo a supporto del tema messo in votazione, di un video messaggio di Giorgio Cremaschi, ex Fiom uscito a sinistra dalla CGIL anche in disaccordo con il sindacato di Corso Italia proprio sui temi del rapporto col sindacalismo di base.

Accanto a questo però, il tema sollevato dai grillini, strizza l’occhio a tutti quegli imprenditori convinti che un sindacato confederale debole sia preferibile all’attuale stato delle relazioni industriali e che la conflittualità del sindacalismo di base sia arginabile (o estinguibile) o comunque sia localizzata in settori marginali per le forze produttive del Paese.

Il tema quindi chiederebbe qualcosa di più dell’attenzione ad un titolo ma l’apertura di una riflessione più ampia e complessa sul tema dei corpi intermedi come funzioni di base, mattoni, di una democrazia economica compiuta che supera il concetto basilare della rivendicazione puntuale per dare diritti e dignità generali ai lavoratori e alle imprese.

Articolo apparso su Cultura Commestibile n.213 del 15 aprile 2017

Ammesso che si possa ancora credere ai sondaggi, per la prima volta il candidato “indipendente” Macron appare in testa alle rilevazioni statistiche e dunque favorito per l’Eliseo alle Presidenziali francesi di quest’anno.

Ammettiamo dunque che i sondaggisti, per questa volta, abbiano il polso di qualcosa di più di un ristretto campione statistico invecchiato e infedele, e ci azzecchino. Come potrebbero andare le cose? Macron potrebbe affrontare il doppio turno contro la Le Pen, e complice la chiamata delle forze repubblicane contro il populismo potrebbe vincere. Non certo con le percentuali di Chirac contro il vecchio Le Pen nel 2002 Ma comunque vincere e diventare presidente della Repubblica. Cosa accadrebbe però dopo?

Qui viene il bello, in Francia infatti la riforma del 2002, ha, di fatto, impedito la coabitazione tra presidente di un segno politico ed esecutivo di un altro, facendo coincidere il tempo della presidenza con quello del parlamento. Le elezioni politiche quindi seguiranno di pochi mesi l’elezione di Macron all’Eliseo. Macron però non ha un partito. Il suo vecchio partito, i socialisti, lo considerano (lo hanno sempre considerato) un corpo estraneo, non troppo a torto. In Inghilterra starebbe tra i Liberali probabilmente, in Francia, dove i liberali sono rari quasi quanto da noi, sta in un limbo. Ecco questo limbo quanti deputati avrà? Ci potremmo quindi trovare nel caso di un presidente votato proprio perché senza un partito che avrà una difficoltà enorme a governare proprio perché senza un partito.

Va infatti ricordato che il modello elettorale francese prevedendo il doppio turno di collegio, favorisce proprio i grossi raggruppamenti politici, i partiti organizzati. Dunque Macron rischia, proprio per la natura della sua candidatura, di essere un presidente zoppo. Un argine immediato per il populismo, un alleato di questi ultimi nel medio lungo periodo. Cosa farebbe infatti un elettorato deluso prima dai conservatori, poi dai socialisti ed infine dall’indipendente?

Per questo su queste colonne mesi fa riportammo un testo ed un dibattito tutto francese sul ritorno al proporzionale. Non tanto per una passione per un sistema elettorale rispetto ad un altro, ma per la necessità di affrontare davvero il tema della rappresentanza, dei corpi intermedi, dei partiti politici. La politica carismatica, il leaderismo, l’uomo solo al comando hanno rappresentato in questi anni la risposta che destra e sinistra tradizionali hanno dato alla perdita di peso dei soggetti collettivi, alla mancanza di ragionamento comune, di idee, di modelli. Una risposta che ha determinato, inevitabilmente, una reazione delle masse che hanno esasperato il concetto affidandosi sempre più a capopopoli, demagoghi e reazionari fascistoidi.

Il problema non è soltanto europeo. Le ultime elezioni statunitensi hanno mostrato come il limite maggiore di Obama sia stata la non costruzione di una successione. Presentarsi 8 anni dopo con la candidata che aveva perso le primarie proprio contro Obama, che in sovrappiù era anche la first lady di un presidente dei primi anni ’90, non è apparso all’elettorato USA un segnale di forza. Il fatto che il suo principale sfidante, all’interno dei Democratici, fosse un arzillo settantenne non migliora le cose. Tanto che oggi si fatica anche solo ad intravedere uno o una sfidante a Trump.

La mancanza di una classe dirigente, di un partito sono un limite che il consenso personale, la legittimazione dal voto popolare (episodico) non bastano a supplire. Si possono vincere le elezioni con percentuali importanti ma senza un’azione politica conseguente e radicata a quelle successive si perde e si perde, molto spesso, a favore delle forze populiste.

Il rischio, per tornare a Macron, appare evidentissimo e una campagna elettorale impostata, gioco forza, tutta contro l’establishment non renderà semplice dover governare con l’appoggio di quei partiti, in particolare i socialisti, di cui oggi ci si è posti come superatori.

Senza quindi rimpiangere i tempi in cui era meglio avere torto col partito che ragione da soli, anche il caso francese imporrebbe una riflessione e una ricerca non tanto del leader carismatico, ma di quel soggetto collettivo, di quella casa comune, di quel moderno principe (in tempi in cui tutti dicono di tornare a Gramsci), che seppur non fine in sé, non sia soltanto mezzo per raggiungere il potere.

Apparso su CulturaCommestibile n.210 del 25 marzio 2017